企業のSNS炎上事例まとめ|おすすめの対策・対処法も徹底解説

SNSの普及により、企業やその関係者による一つの投稿が一瞬で炎上し、企業イメージや売上、採用活動にまで深刻な影響を及ぼす時代になりました。

本記事では、企業のSNS炎上事例をもとに、広報・リスク管理・人事担当者が知っておくべきリスクと、信頼回復・ブランド価値維持のための具体的な対策を解説します。

炎上リスクに備え、CYBER VALUEのサービス活用もご検討ください。

企業におけるSNS炎上の現状

SNS炎上は、今や日常的に発生しています。

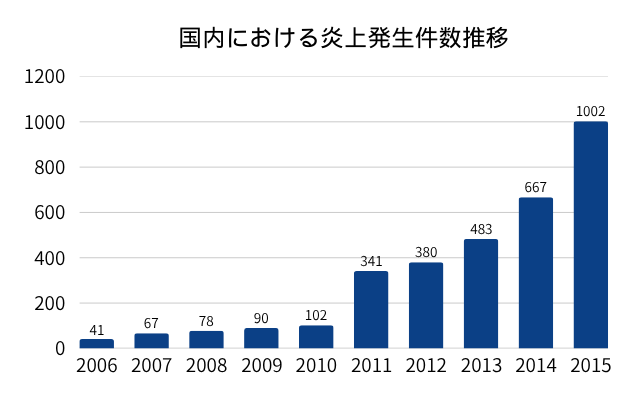

総務省の発表によると、日本国内での炎上発生件数はモバイルとSNSが普及し始めた2011年を境に急激に増加しており、個人・企業問わず炎上の対象となっているとのこと。

2006~2015年の10年間で炎上発生件数は約25倍以上にも膨れ上がっており、炎上が長期化・拡散する傾向は年々強まっています。

炎上の主なきっかけは、以下の通りです。

- 従業員や公式アカウントによる不適切な投稿

- 機密情報の漏洩

- オフラインでの出来事の拡散

- ステマ・虚偽表示・ガイドライン違反

- インフルエンサーの炎上による巻き添え

- 口コミサイトでの悪評拡散 など

炎上が起きると批判的な投稿が数万件単位ですぐに拡散しされてしまうため、早急な対応策を練らなければなりません。

こうした状況は、企業のブランドイメージを大きく損ない、売上や株価の下落、取引先や採用希望者からの信頼低下といった経営リスクへと直結します。

実際にあった企業のSNS炎上事例

近年のSNS炎上事例には、公式アカウントの不適切発言や従業員の軽率な投稿、内部告発の拡散などが目立ちます。

炎上すると企業の信用失墜や長期的なブランド毀損につながるため、早期対応と再発防止策が不可欠です。

事例1:大手ハウスメーカーの展示場トラブルと個人情報対応炎上

大手ハウスメーカーがSNS上で大きな炎上に見舞われた発端は、展示場を訪れた一般ユーザーが「階段下のビスが不自然に飛び出ている」と写真付きでX(旧Twitter)に投稿したことです。

ハウスメーカーは、アンケートで取得した個人情報を利用し、投稿者に電話で削除を要請。

さらに、社員と思われる人物が投稿者宅を訪れるという事態に発展しました。

この対応が「個人情報の不適切利用」としてSNS上で批判を浴び、炎上が拡大。

ハウスメーカー側が法的措置を検討する旨を公式サイトで発表し、さらに投稿者の居住地やアカウント名まで掲載したことで、「スラップ訴訟」など新たな批判も噴出しました。

最終的には和解が成立しましたが、初動対応の不適切さと、その後の情報公開・危機管理の稚拙さが炎上を長期化させた典型例です。

事例2:公式アカウントの高圧的投稿による炎上

公式X(旧Twitter)が、一般ユーザーの投稿に対し高圧的な態度で返信し、炎上した事例です。

ユーザーの投稿に対し、公式は感情的な返信を行い、その後も攻撃的な投稿を続けました。

双方のやり取りは瞬く間に拡散され、「公式アカウントの態度が悪い」「顧客を馬鹿にしている」といった批判が殺到。

公式は投稿を削除して謝罪する事態となりました。

公式アカウント運用者がプライベート感覚で発信したことが、企業ブランドの信頼失墜につながった事例です。

SNS運用のガイドライン整備や担当者教育の重要性を示しています。

事例3: インフルエンサー起用による企業イメージ悪化の事例

本事例は、企業が起用したタレントやインフルエンサーのSNSでの発信が原因で、企業側にも炎上が波及したケースです。

ある企業は、人気インフルエンサーとのコラボ企画を展開していましたが、そのインフルエンサーが過去に差別的な発言をしていたことがSNS上で掘り起こされ、炎上。

企業側も「炎上リスクのある人物を起用した」として批判の的となりました。

PR施策は中止となり、ブランドイメージは大きく毀損。

SNS時代は、起用タレント・インフルエンサーの過去の発言や行動まで徹底的にチェックしなければ、企業側も巻き込まれるリスクが高いことを示しています。

炎上に巻き込まれる事態を避けるためには、企業の広報・PR担当者がキャスティング時のリスク管理を徹底する必要があるでしょう。

SNS炎上の主な原因と企業が抱える課題

従業員・関係者による不適切投稿

SNS炎上の多くは、従業員や関係者による不適切な投稿が発端となっています。

バイトテロや内部告発、個人的な発言が企業名と結びつき、瞬時に拡散されるリスクが高まっています。

また、SNSリテラシーやモラルの不足、情報管理体制の甘さも炎上の温床です。

企業は、従業員教育や内部規定の見直し、投稿前のチェック体制強化が求められます。

公式アカウント・広報による失言

公式SNSアカウントの運用ミスや不適切なキャンペーン投稿も炎上の大きな要因です。

特に、時事ネタや社会的な話題に対する軽率な発言は、批判の的になりやすい傾向があります。

広報担当者の個人的な感覚で運用するのではなく、複数人によるダブルチェックや投稿ガイドラインの策定が不可欠です。

炎上インフルエンサーからの巻き添え

近年、企業がインフルエンサーやタレントを起用したPR施策は一般的になっています。

しかし、インフルエンサーがSNS上で不適切な発言や行動をした場合、その炎上が企業側にも波及するリスクが顕著に高まっています。

たとえば、インフルエンサーが過去に差別的な発言や社会的に問題視される行動をしていたことが後に発覚すると、企業は「炎上リスクのある人物を起用した」として批判の的になります。

結果、広告やプロモーション施策の中止、ブランドイメージの毀損、投資した広告費の無駄、さらには広告代理店や制作チームとの信頼関係の悪化など、深刻な影響が長期に及ぶことも少なくありません。

企業は、インフルエンサー起用時に、過去のSNS投稿まで遡ってリスクを徹底的にチェックし、ターゲット層や社会的イメージに合致するかを十分に精査する必要があります。

ユーザーへの誤った対応

SNS炎上が発生した際、ユーザーからの指摘やクレームに対して企業が誤った対応を取ると、事態がさらに悪化してしまいます。

炎上を広げないためには、企業側は冷静に事実確認を行う必要があります。

誠実な対応を徹底し、必要に応じて消費者への謝罪も行わなければなりません。

対応によっては、逆に企業のブランドイメージを向上させることも可能です。

一方で、ユーザーへの高圧的な対応や、事実確認を怠ったまま否定や削除要請を行うと、企業の不誠実さが批判され、炎上が長期化・拡大するリスクがあります。

SNS時代の企業対応では、迅速かつ誠実なコミュニケーションと、正確な情報収集・事実確認が不可欠です。

企業が取るべきSNS炎上対策・予防策

SNS炎上のリスクを避けたい企業は、以下を行う必要があります。

- リスクの早期発見とモニタリング体制の構築

- 社内体制の整備と従業員教育の徹底

- 炎上発生時の迅速な対応と信頼回復策の策定

リスクの早期発見とモニタリング体制の構築

炎上リスクを最小限に抑えるには、SNS上の自社・関係者に関する投稿を常時モニタリングし、ネガティブな兆候を早期に発見する体制が重要です。

専用のモニタリングツールや外部サービスを活用することで、炎上の火種を素早く把握し、初期対応につなげられます。

社内体制の整備と従業員教育の徹底

従業員や関係者へのSNSリテラシー教育、投稿ガイドラインの徹底、内部通報制度の強化が、炎上予防の基本です。

定期的な研修やシミュレーションを通じて、「何が炎上につながるか」「どう対応すべきか」を全社員に周知しましょう。

炎上発生時の迅速な対応と信頼回復策の策定

万が一炎上が発生した場合は、事実確認・謝罪・再発防止策の公表など、迅速かつ誠実な対応がブランド価値維持の鍵となります。

削除依頼や法的措置、検索結果の最適化、サジェスト汚染対策など、専門サービスの活用も有効です。

自社の炎上対策には限界がある

SNS炎上リスクが高まる現代、多くの企業は、マニュアル整備や従業員教育、複数人による投稿チェック、24時間SNS監視などのさまざまな自衛策を講じているでしょう。

しかし、こうした「自社内だけの対策」には明確な限界があります。

第一に、SNSの情報拡散速度は極めて速く、わずかな投稿が数分で全国規模に広がるため、炎上の芽を完全に摘むことは困難です。

また、匿名性の高いネット空間では誹謗中傷やデマの発信者特定や証拠収集が難しく、法的対応にも時間とコストがかかります。

さらに、担当者の目視や社内リソースだけで膨大な投稿を監視・分析するのは物理的に限界があり、ハイコンテキストなリスクや巧妙な攻撃を見逃すリスクも高まります。

実際、炎上後の対応が遅れることで被害が拡大し、売上や採用、取引先からの信用低下など経営全体に影響が及ぶ事例も少なくありません。

このように、自社だけの炎上対策には限界があるため、専門サービスやツールの活用による外部支援が不可欠です。

プロによる24時間体制のSNS監視や危機対応サポートを組み合わせることで、企業は初めて本質的なリスク低減とブランド防衛が可能になります。

SNS炎上リスク対策におけるCYBER VALUEの強み

自社で行うSNS炎上リスク対策に難しさや限界を感じている企業は、プロを頼ってみてはいかがでしょうか。

CYBER VALUEでは、あらゆる悪意から会社を守り、企業価値を最大化しています。

以下が強みです。

- SEO対策の豊富な実績

- 事態収束から回復までワンストップ

- 弁護士との連携による幅広いサービス

- セキュリティ面のリスクも解決

SEO対策の豊富な実績

企業のSNS炎上対策では、単なる投稿削除や監視だけでなく、検索エンジン対策(SEO)による風評被害のコントロールも不可欠です。

CYBER VALUEは、2012年の創業以来、SEOやMEO対策を主軸に累計200件以上の実績を持ち、GoogleやYahoo!など主要検索エンジンでのネガティブワードの非表示化や、ポジティブな情報の上位表示を実現してきました。

炎上時は、悪評や炎上関連ニュースが検索結果に残りやすく、ブランドイメージや採用活動に長期的な悪影響を及ぼします。

CYBER VALUEは、高品質な記事作成や逆SEO施策を駆使し、企業のイメージ回復と信頼維持を強力にサポートします。

事態収束から回復までワンストップ

SNS炎上は、発生時の初動対応だけでなく、事態収束後のブランド回復までが重要です。

CYBER VALUEは、24時間365日のSNS・Webモニタリングによる早期発見から、投稿削除依頼、逆SEO、ネット信用調査、サジェスト汚染対策まで一貫して対応。

炎上が発生した際には、緊急通知やコンサルティング、レポート作成など、初動から鎮静化、さらにイメージ回復までワンストップでサポートします。

これにより、企業は運営や本業に専念でき、風評被害や炎上リスクを最小限に抑えることが可能です。

弁護士との連携による幅広いサービス

炎上や誹謗中傷が法的トラブルに発展した場合、専門的な対応が求められます。

CYBER VALUEでは、弁護士と連携した投稿削除要請や発信者特定、損害賠償請求などの法的対応もワンストップで提供。

さらに、サイバー攻撃時のフォレンジック調査や復旧、ネット信用調査まで幅広くカバーします。

これにより、企業は複数の業者に依頼する手間や情報漏洩リスクを避けつつ、迅速かつ的確な対応が可能となります。

セキュリティ面のリスクも解決

SNS炎上は、情報漏洩やサイバー攻撃といったセキュリティリスクとも密接に関連します。

CYBER VALUEは、サイバーセキュリティの専門知識と実績を活かし、SNSや掲示板、Webサイト全体の監視・保護を実施。

24時間体制でリスクを検知し、必要に応じてフォレンジック調査やシステム復旧も支援します。

これにより、企業は炎上や風評被害だけでなく、情報漏洩やサイバー攻撃といった複合的なリスクにも万全の体制で備えられます。

まとめ|SNS炎上リスクに備え、CYBER VALUEで万全の対策を

SNS炎上は、企業の規模や業種を問わず、誰にでも起こりうるリスクです。

広報・リスク管理・人事担当者は、日頃からの備えと、いざという時の専門サービス活用が不可欠と言えます。

CYBER VALUEなら、ブランド価値維持と信頼回復をトータルでサポート。

まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をご検討ください。

▼具体的な対策について、今すぐ専門家に相談したい方はこちら

▼まずはどのような対策が可能か、他社の事例を詳しく知りたい方はこちら

(URLリンクは空 要修正)